環境リスク規制の政治学的比較 その11

~EUと日本の法制度と意思決定のルールの違い~

関西学院大学 法学部 准教授

早川 有紀(はやかわ ゆき)様

【その11】EUと日本の法制度と意思決定のルールの違い

前回は、規制者の権限について説明しました。

今回は、EUと日本の法制度と意思決定のルールの違いについて説明します。

1. 日本

日本ではかつて、長く政策立案において組織としての官僚制が中心的な役割を果たしてきました。日本では議院内閣制が採用されていますが、首相のリーダーシップが弱く、さらに内閣が短期間で変わる傾向にあり、政策形成が各省庁によって中心的に行われてきたためです。

1990年代以降に一連の政治行政改革が行われて、内閣機能の強化などによって首相のリーダーシップが高まり、特に首相が重要政策として掲げる政策では首相の権限が強く反映されるようになっています。また、2014年の内閣人事局の設置により首相の権限が省庁の人事に影響を及ぼしているものの、今なお各省庁が中心となって政策形成が行われる傾向も続いています。

官僚制において、ある法律と関連する政策課題を担当することは、組織の権限拡大や維持に結びつきます。各省庁は自分たちの組織の仕事がなくなると、予算が削られたり、人員が削減される恐れがあるため、自分たちの担務する仕事を一定程度維持しようとするということです。

また、「経路依存性」という考え方があります。

これは、過去の決定や過去に経験した出来事が、その後の決定を拘束するという考え方です。一度政策課題を担当した省庁が法律を所管すると、その担当組織が規制者として継続することになることは、経路依存性によって説明できます。

さらに規制者にとって、これまで担当したことがない新たな政策課題に取り組むには労力や時間が必要になるので、新たな政策課題に取り組む際には、その政策課題に一定程度通じている、関連する部署が担当するのが一般的です。このため、一度規制者が決定すると、その後もその組織が継続的に関係する規制を担当するということが起こります。

■歴史的背景

日本で環境規制が本格的に取り組まれ始めたのは、高度経済成長期に激化した公害への対応に迫られた1960年代からです。1967年の公害対策基本法の制定を契機として公害対策のための政策が体系的に作成されました。

当時政策立案で中心的な役割を果たしたのは、厚生省、通商産業省、運輸省、建設省です。また公害という大きな社会問題に対して抜本的な対策を講じることが求められ、1970年に内閣に公害対策本部が設置されました。そして同年の第64回国会(いわゆる「公害国会」)では公害関係の14法案の制定や改正が行われ、公害関係法全般が強化されました。

14もですか?

以下の法案について制定されました。

- 廃棄物処理法案(清掃法(1954年)を全面改正)

- 水質汚濁防止法案

- 海洋汚染防止法案

- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案

- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案

- 公害防止事業費事業者負担法案

- 公害対策基本法の一部を改正する法律案

- 大気汚染防止法の一部を改正する法律案

- 下水道法の一部を改正する法律案

- 毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案

- 農薬取締法の一部を改正する法律案

- 道路交通法の一部を改正する法律案

- 騒音規制法の一部を改正する法律案

- 自然公園法の一部を改正する法律案

1970年に公害対策本部が設立されて、その年の国会で14もの法案が制定されたということは、公害対策本部には強力な推進力があったのですね。

公害対策本部は臨時的な機関であって、対策の企画や調整以外の公害規制の実施権限は各省庁に分散したままでした。

そんな中、公害に関する行政権限が一元的に付与された行政機関の必要性が認識されるようになり、1971年7月に環境庁が発足しました。

しかし環境庁は、総合調整機能を持つものの、もともと公害行政の権限をもっていた各省庁の反対によって、事業予算を持たない組織になりました。

どういうことですか?

厚生省、通商産業省、運輸省、建設省が、1960年代の公害対策における政策立案で中心的な役割を果たしていたため、環境庁が発足した1971年の時点で環境に関わる権限はすでに各省にありました。その結果、環境庁に与えられた政策立案と実施に関する権限が少なく、環境庁には利害にかかる調整を十分に行えるだけの権限が備わっていませんでした。このため、政策立案も共同所管という形で他の官庁とともに行うこととなりました。

たとえば、化学物質規制の製造や輸入に関する規制は、通商産業省、厚生省、環境庁の共同所管、リサイクルに関する規制は業所管省庁、厚生省、環境庁の、それぞれ共同所管とされてきました。

2001年の中央省庁再編により環境庁は環境省に昇格し、一部の法において所掌範囲が拡大したものの、その後もこうした共同所管体制が続いています。

■政治制度的背景

日本では戦後、自民党の一党優位体制が長く続いたことから、環境政策において自民党と通商産業省と産業界が強く結びついていました。特に戦後、後発的発展国家として産業政策を通して政府と市場が強固に結びついてきたという背景があります。

こうした規制者である通商産業省が公害対策など環境政策の中で中心的な役割を担ってきたため、被規制者との結びつきは強くなります。

環境規制の実施主体は、省庁、自治体、民間団体など、規制により様々ですが、基本的には所管省庁に実施の責任があります。

日本では公害対策の段階から、被規制者の発展や保護に強く関係する厚生省、通商産業省、運輸省、建設省などが政策立案の中心的な役割を担ってきました。このため、環境庁は十分な規制権限を持つことができませんでした。また、政策立案を担う規制者が実施までの責任を有しているので、規制内容の実効性を重視した規制立案が行われ、ボトムアップ的に被規制者の意向が尊重されてきました。

表 規制者の実施に対する権限と規制内容

| 規制者の実施に対する権限 | ||

|---|---|---|

| 実施に対する権限・責任あり | 実施に対する権限・責任が限定的 | |

| 政策形成の特徴 | 事前調整 ボトムアップ (被規制者の意向に配慮) |

事後調整 トップダウン (被規制者の意向に限定的に配慮) |

| 政策課題の設定および政策案形成地に重視される観点 | 実効性・実現性を重視 短期的目標を重視 過去のルールとの整合性を重視 |

理念を重視 長期的目標を重視 過去のルールにあまり拘束されない |

| 規制内容 | 緩やか | 厳しい/緩やか (規制の方針による) |

前回説明した表の該当する箇所を水色にしましたが、このような傾向があります。

2. EU

EUの場合、環境政策はもともと加盟国内で立案されて実施されていたので、ヨーロッパレベルで環境政策を形成する明確な根拠が規定されていませんでした。

加盟国レベルからヨーロッパレベルへ、どのように規制者が変化してきたのか、歴史的背景についてご説明します。

■ローマ条約から単一欧州議定書まで

1957年に調印されたローマ条約(1958年発効)によって成立した欧州経済共同体(EEC)は、ヨーロッパ域内の経済統合を目的としていました。

その後、1972年のストックホルムにおける国連人間環境会議で環境政策と消費者政策の必要性が宣言され、EUの環境政策が徐々に開始されました。このときに欧州委員会内に組織された「タスクフォースクループ」は、現在の環境総局の前身となる組織です。総局とは、日本でいう省庁のような組織です。

1986年の単一欧州議定書の調印(1987年発効)は、環境規制が加盟国レベルからEUレベルに結合されるようになった契機といえます。単一欧州議定書は、1992年までに「単一市場」を形成することを目的としたものですが、その策定過程においては欧州委員会がリーダーシップを発揮しました。

単一欧州議定書によって環境政策にもたらされた制度変化は次の2つです。

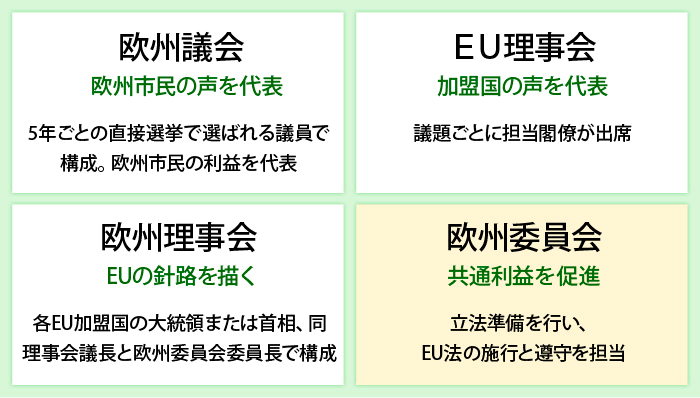

1つめは、環境総局に環境政策の法的根拠が与えられたことで、欧州委員会内の環境総局の権限が高まったことです。EUの立法過程において法案を提出できる権限をもつのは欧州委員会のみで、欧州議会もEU理事会も法案を提出する権限はありません。

(出典)欧州委員会について教えて下さい(駐日欧州連合(EU) 代表部)

2つめは、EU (閣僚)理事会において単一市場に関連するものであれば、環境立法について特定多数決で決定できるようになったことです。単一欧州議定書制定以前は EU 理事会の議決は加盟国による全会一致の議決を求められたので、加盟各国の拒否権が強く働いたのですが、特定多数決制度(QMV)の導入によって加盟国の影響力が弱まり、EU レベルの環境立法のペースが早まりました。

1992年に調印したマーストリヒト条約(1993年発効)では、単一市場に関連しない環境政策にも EU 理事会で特定多数決が適用されることになったため、この傾向はその後さらに強まりました。

■環境総局での政策立案

EUの環境政策の立案は、立法機関の中で唯一法案の提出権限をもつ欧州委員会において、政策領城に関わる総局内の担当部局間、EU諸機関、加盟国で調整しながら進められます。中心的役割を担う環境総局は、1973年に第Ⅲ総局(現在の域内市場・産業・起業・中小企業総局、通称成長総局)に創設されていた環境に関する部局が、第XI総局として1981年に独立した組織です。

環境総局は交通総局(現在のモビリティ・運輸総局)など他の総局に比べて後発組織であったことから、欧州委員会内では他総局との調整権限や経験を十分に持たない組織でした。このため、他の総局に比べても政策形成過程においてNGOなど市民活動に対しても開かれた組織として発展しました。

■環境統合原則

1997年にアムステルダム条約において、「環境統合原則(Environmental Policy Integration: EPI)」が導入されました。

「環境統合原則」では、環境政策以外の政策においても、環境保護や改善など環境へ配慮することで、欧州経済共同体(EEC)の様々な諸政策を環境保護の観点から統合し政策形成を行うことが義務とされました。

これにより、欧州委員会内での環境規制の法的根拠がさらに堅固なものとなり、環境総局の立法権限が除々に強まることになりました 。

一方、欧州委員会内で環境規制の政策領域に大きく関わる組織として、域内市場・産業・起業・中小企業総局(通称、成長総局)があります。成長総局は環境総局よりも歴史や規模も大きいのですが、EUレベルで独自の産業政策を行ってきたわけではありません。産業政策はもともと加盟国の役割とされてきたため、EUレベルにおける産業政策は、エアバス育成策など一部の例外を除き、ほとんど行われてきませんでしたので、ヨーロッパの企業は欧州委員会よりも加盟国との関わりを強く持ってきました。

また、EUレベルで成立した環境規制について欧州委員会は加盟国に実施を促す権限はありますが、実施する権限や義務は加盟国にあります。つまり、EUレベルの規制案を作成し提案できる組織と、成立した法を実施する組織が分離されているということになるのです。

EU法の法体系において規則(Regulation)、指令(Directive)ではそれぞれ、加盟国に対する「拘束」の強度と実施の方法が異なります。規則の方がより拘束力が強い規制で、規則は加盟国において直接適用され、加盟国内で立法される必要はありません。一般的に規則案が成立した後に、実施のためのガイドラインなどが作られます。

一方、指令は加盟国が遵守すべき標準的な規制内容が定めるものであるため、加盟国内で指令の内容が最も効果のある形で立法される必要があります。欧州委員会では、指令が成立した後にコミトロジー(Comitology)手続きが行われます。コミトロジー手続きでは、欧州委員会を中心として加盟国、欧州議会の間で成立した規制内容に基づいて実施に向けた詰めの調整が行われ、それをもとに実施や国内法化が進められます。

このように、EUでは1980年代半ば以降、環境政策の立案主体が加盟国から欧州委員会に移行していくとともに、環境政策の根処が強化されていったことから、環境総局が環境政策の立案において中心的な役部を担うようになりました。

また、環境総局が実施に対して有する権限は限定的であり、実施の責任は加盟国が担っています。その結果、政策実施にむけた調整が後回しになるため、被規制者の意向を限定的にしか尊重しないという形でトップダウン的に政策が立案されてきました。

表 規制者の実施に対する権限と規制内容

| 規制者の実施に対する権限 | ||

|---|---|---|

| 実施に対する権限・責任あり | 実施に対する権限・責任が限定的 | |

| 政策形成の特徴 | 事前調整 ボトムアップ (被規制者の意向に配慮) |

事後調整 トップダウン (被規制者の意向に限定的に配慮) |

| 政策課題の設定および政策案形成地に重視される観点 | 実効性・実現性を重視 短期的目標を重視 過去のルールとの整合性を重視 |

理念を重視 長期的目標を重視 過去のルールにあまり拘束されない |

| 規制内容 | 緩やか | 厳しい/緩やか (規制の方針による) |

前出の表の緑色のような傾向があります。

こうしたメカニズムによって、EUの環境規制手法はトップダウン的になる傾向にあり、政策の実効性や政策実施に対する関心が欠けるという問題が指摘されています。

以上のように、日本とEUでは異なる法制度と意思決定のルールが歴史的に形成されてきました。

ここまでお読みいただきありがとうございます。